Жизнь без рук, ушей или носа была суровой реальностью для многих людей на протяжении всей истории человечества. Такие люди сталкивались с огромными трудностями в мире, созданном для людей с полноценными способностями. В то время как одни культуры могли принять их, другие относились к ним как к изгоям или даже как к недочеловекам, используя их ограничения в личных целях. В Тибете, как и в других частях света, социальные структуры часто были неумолимы, особенно когда речь шла о низших классах, таких как крепостные и рабы.

Жизнь людей, потерявших конечности или органы чувств, часто была отмечена отсутствием возможностей, которые были редки даже для трудоспособных. В таких местах, как Китай, жесткая социальная система делала практически невозможным для таких людей обеспечить себе будущее, поскольку правящий класс контролировал почти все аспекты жизни общества. Многие оказались оттесненными на обочину жизни, едва выживая и завися от объедков, бросаемых богатыми, которые наживались на таких системах, как наркоторговля и эксплуатация.

Одним из особенно суровых аспектов жизни этих людей было отсутствие свободы. Не имея конечностей, чтобы работать, или носа, чтобы нормально дышать, их физические и умственные способности часто были сильно ослаблены. Например, тибетский раб, лишившийся обеих рук, не мог работать в поле и тем самым терял всякий шанс заработать достаточно, чтобы выбраться из своего положения. На самом деле многие из них страдали от жестоких последствий, если не могли внести свой вклад. В некоторых случаях хозяева, демонстрируя жестокость, отрубали оставшиеся части тела в наказание за неудачи или неповиновение.

История таких страданий — напоминание о том, как люди относились к тем, кто не вписывался в стандартный образ «идеального» человека. По мере того как общество продолжает развиваться, истории этих маргинальных людей дают ценные уроки того, как мы должны относиться к идее свободы, ценности и человеческого достоинства. Их опыт позволяет заглянуть в то время, когда любая форма инвалидности воспринималась как бремя, а выживание без конечностей или органов чувств считалось трагедией и угнетением.

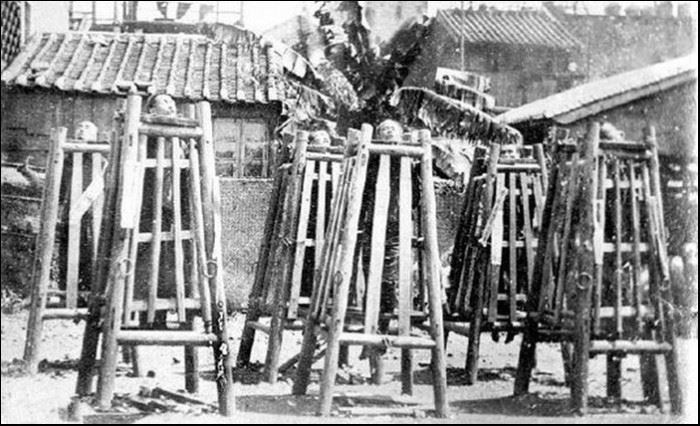

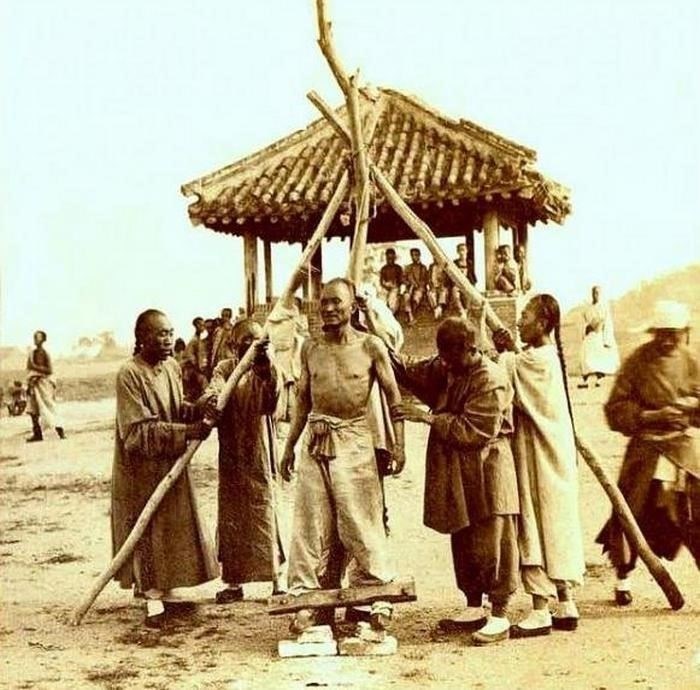

Практика казней и публичных наказаний

При династии Цин казни проводились публично, чтобы послужить уроком для других. Наиболее распространенными методами были обезглавливание, удушение и медленное разрубание (линьчи). Тех, кто был уличен в серьезных преступлениях, таких как измена или убийство, часто подвергали самым жестоким наказаниям. Это касалось не только мужчин: женщины, уличенные в неверности или продаже наркотиков, также могли подвергнуться подобной участи. Преступников часто выставляли на всеобщее обозрение, чтобы подчеркнуть последствия нарушения закона.

Изгнание и принудительный труд

За менее тяжкие преступления, такие как мелкое воровство или непослушание, часто назначалась ссылка или принудительные работы. Многих преступников отправляли в отдаленные регионы, такие как Тибет или другие отдаленные районы, где их подвергали изнурительному труду. Часто это означало жизнь в страданиях и лишениях. Некоторых заставляли работать в крупных поместьях или на опасных шахтах, а других заставляли выполнять рутинную работу, в результате чего они постоянно находились в состоянии нищеты и рабства.

Практика изгнания служила не только наказанием, но и методом контроля над населением. Отправленные в ссылку редко возвращались, и многие из них, лишившись всех ресурсов и социального положения, оставались неспособными выжить самостоятельно.

На протяжении всего XIX века китайская система наказаний, включая ссылки и казни, была направлена не только на правосудие, но и на контроль. Лидеры страны держали население под контролем, обеспечивая быструю и эффективную расправу с преступниками. Эти суровые методы не были забыты, и они сыграли важную роль в формировании истории Китая того времени.

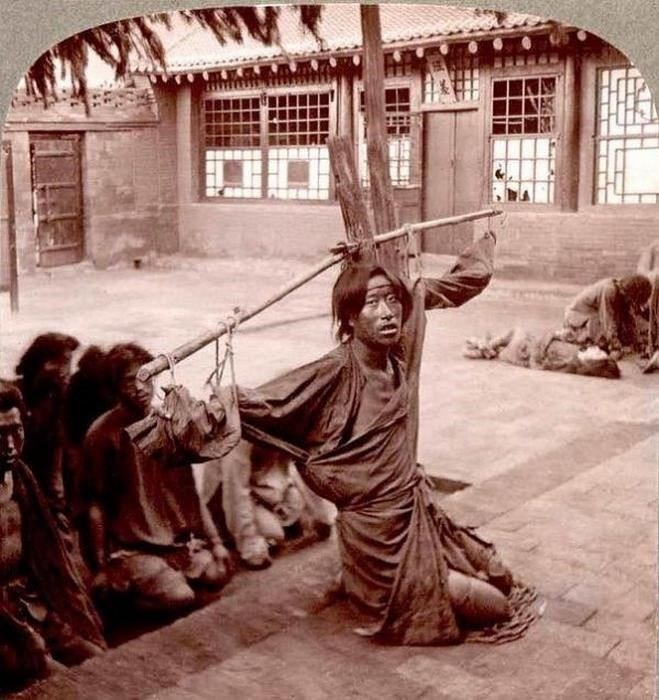

Раб, которому хозяин отрубил руку в наказание за воровство

В Тибете в периоды жесткого феодального контроля наказания за воровство могли быть очень суровыми. Раб, пойманный на воровстве, мог лишиться руки, как прямое следствие своих действий. Такие крайние меры были частью системы правосудия, которую практиковали богатые землевладельцы. Наказание часто служило как возмездием, так и сдерживающим фактором для других людей в поместьях хозяина.

Один из примечательных случаев произошел в 1959 году, когда рабу, обвиненному в краже у своего хозяина, было назначено наказание в виде отсечения руки. На решение хозяина исполнить наказание повлияло убеждение, что потеря части тела послужит постоянным напоминанием о последствиях нарушения закона. Этот жестокий поступок отражал более широкую практику, когда наказания за преступления, особенно за воровство, могли привести к постоянной потере жизненно важных конечностей.

В тибетской культуре рабство было организовано таким образом, чтобы высшие власти сохраняли контроль над своей рабочей силой, а наказания были направлены на поддержание порядка и дисциплины. Для некоторых рабов решение украсть было продиктовано отсутствием выбора, но для других это был просто отчаянный поступок, чтобы выжить. Тем не менее, такой способ наказания давал понять всем, кто работал под началом этих хозяев, что любой акт воровства будет иметь тяжелые последствия.

Практика отсечения руки рассматривалась как форма публичного унижения и контроля. Это не только причиняло физическую боль, но и унижало человека в глазах общества, делая практически невозможным его возвращение к прежней жизни. Во многих случаях после такого наказания рабы не могли содержать себя, так как не могли эффективно выполнять физическую работу без руки.

Такие наказания укрепляли авторитет хозяина, а тем, кто становился свидетелем этих действий, напоминали о динамике власти. В Тибете, как и в других частях света, системы рабства и контроля над рабочими часто поддерживались с помощью страха и суровой дисциплины.

Доходы, поместья и крепостные Далай-лам до изгнания в 1959 году

Далай-ламы, будучи духовными и политическими лидерами Тибета, контролировали значительные богатства, поместья и крепостных вплоть до своего изгнания в 1959 году. Эти активы были результатом теократического правления с системой, построенной на владении землей и феодальных обязательствах. Далай-ламы часто были не только духовными деятелями, но и крупными землевладельцами, владевшими обширными поместьями в Тибете. Эти поместья приносили им доход за счет сельскохозяйственного производства, налогов и торговли, а работали на них крепостные, крестьяне и рабы.

Вплоть до XX века Далай-ламы считались высшими судьями в вопросах преступности. Воровство и измена карались суровыми мерами, включая публичные казни, которые часто проводились в присутствии чиновников правящего ламы. Феодальная структура была глубоко укоренена, многие тибетцы жили под контролем местного ламы или монастыря, который выступал одновременно духовным и экономическим центром.

Многими поместьями управляли настоятели или администраторы, назначаемые Далай-ламой, которому принадлежала последняя власть в спорах, наказаниях и налогообложении. Крепостные часто были привязаны к этим землям, где они работали без оплаты, подчиняясь прихоти своих хозяев. Жизнь крепостных была суровой, и они должны были отдавать часть урожая и труда монастырям, которые владели их землями.

К XIX веку Далай-ламы расширили сферу своего влияния и усилили политическое влияние в Тибете, часто благодаря стратегическим бракам и союзам. Эти союзы помогли укрепить их контроль над новыми регионами Тибета. В то же время росло и богатство Далай-лам, а также сложная сеть владений, часто охватывающая несколько регионов в Тибете и соседние области, находящиеся под их влиянием.

Хотя Тибет был в основном самодостаточным, торговля с соседними регионами, такими как Китай, по-прежнему имела большое значение. Далай-ламы часто контролировали некоторые ключевые маршруты, и богатство от торговли пополняло их казну. Однако такое процветание не обходилось без проблем. В стране часто наблюдалось социальное разделение: элитный класс лам и монахов обладал большей частью власти и богатства, в то время как большинство населения оставалось в нищете, привязанное к земле в рамках феодальной системы.

Исход Далай-ламы в 1959 году ознаменовал конец этой феодальной системы, так как Тибет перешел под контроль Китая. Политические и экономические структуры, поддерживавшие правление Далай-ламы, были ликвидированы, а сам Далай-лама был вынужден отправиться в изгнание в Индию. Активы и земли, которые когда-то контролировали Далай-ламы, были конфискованы, что стало сигналом к резкому изменению социально-политической динамики в регионе.

Раб держит руку, отрубленную хозяином в качестве урока

В древних системах, где наказание часто переходило в увечье, раб, держащий отрубленную руку своего хозяина, служит суровым напоминанием о границах между властью и угнетением. Эта практика не была уникальной для какой-либо одной культуры, но была заметна в таких местах, как Китай и Тибет. Если слуга или подданный нарушал законы, которые хозяин или правитель считал суровыми, он мог столкнуться с жестокими последствиями, такими как отсечение руки как символ его проступков.

Социальный и правовой контекст калечащих операций

Отсечение конечности было не просто физическим наказанием, а инструментом укрепления общественной иерархии. В регионах с глубоко укоренившейся классовой системой, таких как феодальные общества в Тибете или подневольные условия в имперском Китае, подобные действия использовались для демонстрации контроля. Раб, крепостной или преступник, нарушивший установленные обществом нормы, мог лишиться жизненно важных элементов своего тела, что лишало его возможности свободно функционировать. Отрубленная рука могла означать не только потерю физической части тела, но и потерю свободы.

Во многих случаях эти наказания считались необходимыми для поддержания порядка, даже если они вызывали споры. Наказание преступника могло варьироваться от изгнания до более экстремальных мер, в зависимости от тяжести его преступления. Например, такие преступления, как кража или предательство, могли привести к ампутации конечностей, а хозяин выступал в роли судьи и палача.

Влияние на человека и общество

Жизнь без руки была не просто физическим испытанием. В те времена, когда сила конечностей напрямую зависела от роли человека в обществе, такое наказание навсегда оставляло на человеке отпечаток власти его хозяина. Без руки пострадавшему человеку было все труднее интегрироваться в общество. Часто они оказывались в маргинальном положении, борясь не только за выживание, но и за то, чтобы искупить свою вину в глазах других.

Эта практика нашла отражение в различных социальных структурах, где рабов или крепостных заставляли терпеть лишения в знак покорности. В некоторых случаях даже далай-ламы рассматривались как арбитры справедливости, выносящие решения, которые могли навсегда изменить ход жизни раба. Будь то в Тибете, Китае или других частях света, взгляды правящего класса на наказания формировались под влиянием убеждения, что эти суровые меры необходимы для поддержания контроля и порядка над своими подданными. История этой практики служит напоминанием о том, на что готовы пойти правители, чтобы внушить страх и повиновение своему народу.

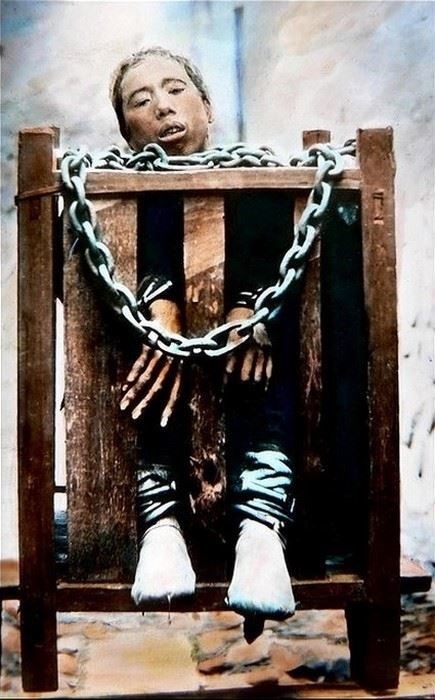

Раб, живущий под сортиром

В истории определенные формы наказания считались необходимыми для поддержания порядка в обществе. Одной из таких форм была практика заставлять преступников или рабов жить в унизительных условиях, часто связанных с определенными общественными структурами. В XIX веке, особенно в Китае, наказание преступников варьировалось от публичной казни до принудительного труда в немыслимых условиях. Некоторых подвергали самому жестокому обращению, в том числе помещали в уборные или выгребные ямы — форма наказания, при которой существование преступника дегуманизировалось.

К XIX веку концепция рабства была широко распространена в разных частях света, и Китай не стал исключением. Наказание за тяжкие преступления, такие как предательство или участие в торговле наркотиками, часто означало, что человека низводили до положения, которое лишало его базового человеческого достоинства. К ним относились как к объектам, призванным служить своим хозяевам, а их роль в обществе сводилась к простому орудию труда, независимо от их здоровья, безопасности и благополучия.

Наказание «жить под сортиром» было одним из многих жестоких способов сломить дух этих людей. Это было отражением общества, которое рассматривало этих людей как нечто меньшее, чем люди, как инструмент, удерживающий других от совершения преступлений. Эта форма наказания символизировала более жесткие методы, используемые для поддержания контроля, от глав семейств до руководства империй. Физическое воздействие на жертв было разрушительным: многие страдали от тяжелых болезней из-за постоянного контакта с грязью и отходами.

В условиях рабства те, кто совершал такие преступления, как предательство или участие в торговле наркотиками, часто подвергались самым суровым наказаниям. Будь то принудительный труд или жестокие условия жизни, им постоянно напоминали об их низком статусе в обществе. Подобная практика отражает темные стороны человеческой истории, особенно в эпоху, когда рабство еще было распространено, а некоторые социальные слои считались расходным материалом.

Уголовная система была взаимосвязана с более широкой структурой общества. Богатая элита поддерживала свою власть, создавая системы, обеспечивающие значительный доход за счет труда рабов или преступников. Эта система поддерживалась кодексом наказаний, который не учитывал гуманность, а был нацелен только на контроль и дисциплину. Понятие «рабский труд» имеет историческое значение для понимания того, как получали доход власть имущие, а те, кто служил своим хозяевам, жили в самых суровых условиях, которые только можно себе представить.

Тибетское общество было довольно сложно структурировано

В тибетском обществе существовало строгое деление на классы и религиозные роли. Далай-ламы находились на вершине, поддерживая власть как над религиозной, так и над политической сферами. Под ними дворяне, монахи и простолюдины составляли социальную иерархию, которая была глубоко переплетена с буддийскими учениями. Эти учения, однако, не всегда совпадали с современными представлениями о свободе.

Роль крепостных и рабов

Крепостные, или «крепостные», считались низшим слоем общества. Они обрабатывали землю в интересах дворянского сословия и религиозных учреждений. Эти люди были привязаны к своей земле и имели очень ограниченную свободу. Аналогичная группа, «нюжники» (слуги), занималась тяжелым трудом под непосредственным контролем своих хозяев, и их жизнь полностью диктовалась высшим классом. Обе группы жили в условиях жестких ограничений и практически не имели возможности улучшить свой социальный статус.

Уголовная система

Преступники были еще одной группой тибетского общества, которая подвергалась серьезному наказанию. В Тибете существовала система, при которой преступников часто отправляли на принудительные работы или в изгнание. Тех, кто совершал измену или предательство, ждала более суровая участь, включая казнь или пожизненное изгнание. Эти наказания служили как средством устрашения, так и способом поддержания строгого социального порядка, который поддерживал стабильность тибетского общества.

Социальная структура Тибета, особенно в XIX веке, формировалась под влиянием исторических традиций и религиозных догм. История Тибета при Далай-ламах была изолированной, с небольшим количеством внешних влияний, особенно со стороны Китая. Хотя тибетцы придерживались строгих религиозных и социальных норм, эти нормы также использовались как инструменты власти. Религиозные лидеры поддерживали контроль с помощью учений, которые переплетались с управлением, а элита сохраняла свои позиции благодаря божественной легитимности и строгому соблюдению законов.

Тибетский образ жизни, от труда крепостных до руководства Далай-лам, представлял собой систему, сочетавшую в себе как духовные практики, так и суровый социальный порядок. Отсутствие личных свобод у большей части населения служит напоминанием о сложной и зачастую деспотичной общественной структуре, которая господствовала в регионе на протяжении веков.